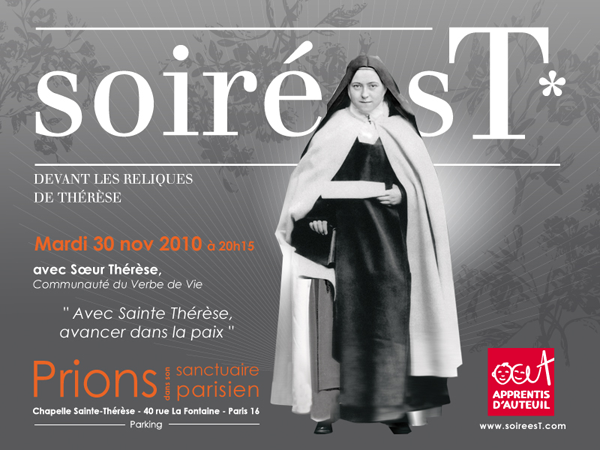

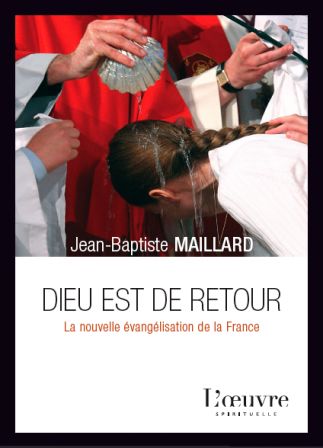

Des Hommes et des dieux, le film de Xavier Beauvois avec Lambert Wilson et Michaël Lonsdale a atteint 2 millions d’entrées après quatre semaines en tête du box-office français. Fort de 90% d’avis favorables chez les spectateurs, jeunes et vieux, selon l’Observatoire de la satisfaction (un score exceptionnel), au niveau de popularité d’Avatar et de Bienvenue chez les Ch’tis selon l’Express qui en a fait sa Une, il a été choisi pour représenter la France aux Oscars et il est déjà vendu partout dans le monde. Nicolas Sarkozy l’a même vu en projection privée à l’Elysée… Mais qui étaient donc les moines de Tibhirine, enlevés par les islamistes algériens puis assassinés en 1996 ? Leur père abbé, Christian de Chergé, était un ami proche d’une de nos abbayes françaises, Notre Dame de Bonneval, en Aveyron, près de Rodez. Ce monastère de l’ordre cistercien de la stricte observance, comme Tibhirine, fabrique du chocolat. Dans mon livre Dieu est de retour, la nouvelle évangélisation de France, paru l’an dernier aux éditions de L’Oeuvre, j’ai interrogé l’une de ces religieuses, soeur Anne-Claire, qui nous parle de l’évangélisation. Reportage en images.

Une vallée perdue du Nord-Aveyron, sans autres habitants que ceux d’un vieux monastère fortifié, blotti sur un versant. De la forêt à perte de vue. Un torrent, avant de descendre vers le Lot, alimente le monastère en électricité ; mais si l’on ignore ce détail, on se croirait facilement au XIIe siècle, quand quelques moines cisterciens se sont installés dans la « bonne vallée » pour ensuite rayonner alentour par leur travail et leur prière. Aujourd’hui l’abbaye Notre Dame de Bonneval demeure un site témoin de la radicalité du « choix du désert » par le monachisme, et même une sorte d’anticipation du paradis si l’on en croit le Père Abbé de Notre-Dame des Neiges, Père Immédiat (1) de Bonneval : « Nul ne peut rester indifférent devant la fondation en un tel lieu aride et retiré d’une sorte de paradis, d’un jardin ouvert, presque suspendu ». (2)

Bonneval a été habité de 1147 à 1791 par des moines cisterciens. Ces derniers ayant été chassés par la Révolution, des cisterciennes-trappistines ont pris le relais en 1875 sur la demande de l’évêque de Rodez. Elles ont relevé les ruines, installé une chocolaterie pour « vivre du travail de leur mains » ainsi que le demande saint Benoît dont elles suivent la Règle, comme tous les cisterciens (3). Elles sont aujourd’hui trente, de 29 à 98 ans. L’histoire continue…

Mais à quoi sert un tel monastère aujourd’hui ? Ces sœurs se soucient-elles des besoins de l’Eglise, de la question de l’évangélisation ? Ont-elles même seulement la possibilité de participer à cette évangélisation ? En réalité elles y participent à leur manière, comme nous l’explique l’une d’elles, Sœur Anne-Claire, qui vient de prononcer ses vœux définitifs.

La vie consacrée, réponse possible à la quête du bonheur

Avant d’entrer à Bonneval, Sœur Anne-Claire était une jeune femme aux multiples activités, jouissant d’une excellente situation professionnelle en tant qu’ingénieur dans un grand groupe. Mais cela ne lui suffisait pas. Issue de cette « génération Jean-Paul II » que le Pape polonais avait appelée à « mettre le feu au monde entier » (4), elle souhaitait davantage pour sa vie. « La situation professionnelle, aussi bonne soit-elle, ne suffit pas à donner un sens à la vie, explique-t-elle. J’ai compris un jour que pour ma part, le bonheur serait du côté de la vie consacrée : une forme de vie dont le sens serait la recherche de Dieu. »

Réaction de la famille et questions…

Cela n’a pas été très facile. Pour Sœur Anne-Claire, « l’image des « bonnes sœurs » n’est pas excellente dans notre société. On les décrit facilement comme des frustrées (option revêche ou option « pas-du-tout-je-suis-très-heureuse »), des personnes qui sont passées à côté de la vie pour n’avoir pas su… aimer. Et ça, c’est une critique à prendre très au sérieux, une vraie objection. Mon père, pas exactement catho, m’a fait une remarque extrêmement pertinente, il m’a dit : « ce qui me gêne le plus dans la direction que tu prends, c’est que je ne vois pas où est l’amour là-dedans. Et l’amour c’est ce qu’il y a de plus important dans la vie». Je lui ai répondu que j’étais pleinement d’accord sur l’importance de l’amour et que c’était précisément ce que je cherchais dans la vie religieuse, sous la forme de l’amour avec Dieu… Mais c’est très difficile à avaler quand on n’a pas fait soi-même l’expérience de ce que savent les croyants : « Dieu est amour ». Sans amour, la vie religieuse n’a aucun sens, la vie chrétienne non plus. »

Distinction entre « réussir dans la vie » et « réussir sa vie »

La vie religieuse se comprend mieux quand on distingue entre « réussir dans la vie » et « réussir sa vie ». C’est à nouveau la question de sens de la vie : quand on parle « de réussir dans la vie », on vise souvent la réussite sociale, qui n’est pas négligeable en soi mais ne suffit pas à rendre heureux, de ce bonheur profond qui vient de ce qu’on se sent utile, qu’on est aimé et qu’on aime : ça, c’est « réussir sa vie ». Sœur Emmanuelle disait qu’elle était profondément frappée de la joie de certains des chiffonniers du Caire. Cela ne voulait pas dire que pour elle il fallait les laisser dans leur misère (elle a assez lutté contre !) mais que même au cœur du combat quotidien pour la survie, pour la dignité humaine, on peut être debout et heureux. Inutile de posséder les derniers fleurons de la technologie pour cela.

Une communauté cistercienne

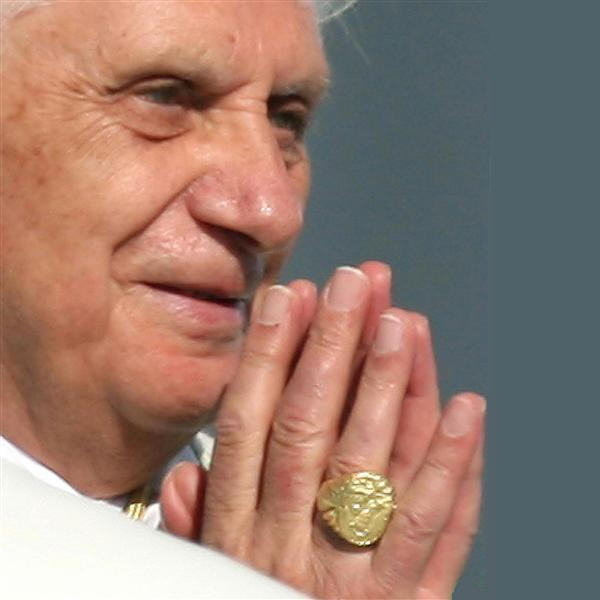

Les cistercien(ne)s appartiennent à la grande famille des fils de Saint Benoît, dont le charisme tient en deux mots comme l’a récemment souligné Benoît XVI : chercher Dieu. Comment se fait-il qu’on ait le culot de chercher Dieu ? Parce qu’Il nous y invite, et qu’Il nous cherche lui-même le premier, comme l’attestent les Evangiles. Ce n’est évidemment pas réservé aux moines et aux moniales. Mais la particularité de ces derniers est d’essayer de s’y consacrer à plein temps.

Une journée-type : musclée, mais bien humaine

Lever à 4h10, Vigiles à 4h30, suivies du petit-déjeuner, d’une heure de lectio divina (lecture priée de l’Ecriture ou d’auteurs spirituels); 7h30, Laudes suivies de la messe, chapitre (réunion de la communauté) suivi de l’office de Tierce ; puis temps libre. De 9h30 à midi, travail. A 12h15, office de Sexte, déjeuner, puis 1h30 de temps de détente (généralement promenade). Viennent ensuite l’office de None à 14h30, et à nouveau le travail de 14h45 à 17h30. Vêpres, suivies d’un quart d’heure d’oraison. Enfin le dîner, puis une demi-heure à une heure de lectio divina, les Complies à 19h35 et plus de bruit à 20h15… Ce qui fait en gros chaque jour trois heures et demie de prière communautaire et liturgique, trois quarts d’heure d’oraison, six heures de travail, deux heures de lectio divina, le reste pour les repas et la nécessaire détente. Saint Benoît voulait un horaire équilibré, humain, où toutes les activités permettent cette recherche de Dieu qui est l’objectif des moines et moniales.

Pas d’indigestion de prière avec un tel horaire ?

Souvent dans les Evangiles, le Christ nous invite au discernement vis-à-vis de notre prière : « Gardez-vous de ceux… qui affectent de faire de longues prières » (Mc 12,40). Si on prie de façon à se dessécher le cœur – le cœur ne se dessèche que si on ne s’en sert pas – il vaut mieux arrêter. Mais ce n’est pas là la vraie prière. La vraie prière est don reçu de Dieu. Si c’est un don de Dieu, comment en avoir assez ? Ceci étant, la réception de ce don demande un certain effort à l’homme. Et cela n’efface pas nos autres devoirs, en premier lieu l’attention aux besoins du prochain. « Nous essayons donc de tout équilibrer ».

Au rythme de la liturgie des heures

La liturgie monastique est la grande prière de l’Eglise, la liturgie des Heures, telle qu’elle est célébrée partout dans le monde. Elle est axée sur la Parole de Dieu : l’Ancien et le Nouveau Testament, avec une place spéciale pour les psaumes, cette prière pluri-millénaire. C’est une école de prière, soutenue par tous ceux qui ont vécu de cette même liturgie depuis les débuts de l’Eglise.

Pourquoi ce nom d’« Ordre cistercien de la stricte observance »

Ce nom reflète le désir des trappistes (c’est le nom familier des membres de l’Ordre cistercien de la stricte observance ou OCSO) de suivre fidèlement l’héritage spirituel de Saint Benoît. Il existe aujourd’hui deux ordres cisterciens. L’ordre primitif, l’« Ordre de Cîteaux » a dû par la force de l’histoire s’éloigner d’un mode de vie uniquement contemplatif. L’OCSO (les trappistes), avec l’encouragement du Saint-Père d’alors, s’en est séparé juridiquement pour préserver la vocation « strictement » contemplative de leurs monastères. Mais il existe des monastères uniquement contemplatifs aussi dans l’Ordre de Cîteaux, comme Lérins et La Maigrauge, dont les trappistes sont très proches. Les deux ordres cisterciens entretiennent d’ailleurs des liens de collaboration et d’amitié, et il n’est pas impossible qu’un jour ils retrouvent leur unité primitive.

Etre utile à la société en vivant à l’écart ?

Benoît XVI posait récemment cette question au sujet des monastères, qui sont selon lui des « poumons de la société » (5) : « Pourquoi ‘s’enfermer’ pour toujours entre les murs d’un monastère et priver ainsi les autres de la contribution de ses capacités et de ses expériences ? Quelle efficacité peut avoir leur prière pour résoudre les nombreux problèmes concrets qui continuent d’affliger l’humanité ? ». Le Saint Père est un fin connaisseur de la tradition monastique, et il répond lui-même à sa question en soulignant la fonction de témoignage des monastères. Détail important, c’est un témoignage qui se donne avant tout « en silence », du seul fait que ces frères et sœurs soient là. Beaucoup de gens qui sont en marge de la foi se disent plus sensibles à ce « témoignage silencieux », apparemment sincère parce qu’il engage toute la vie du témoin, qu’à bien des paroles. Certaines personnes soupçonnent facilement l’Eglise de vouloir seulement, à travers l’évangélisation, faire du chiffre et des adeptes, comme n’importe quel parti politique avide d’emprise sur les masses ; les monastères prêtent peut-être moins à ce soupçon, car beaucoup de personnes perçoivent le caractère « gratuit » de la vie monastique : en effet, les moines ne servent apparemment à rien dans l’Eglise. Cette inutilité souligne quelque chose de très important : l’amour de Dieu est gratuit, et il mérite en retour un amour gratuit, désintéressé, qui ne vise à rien d’autre que de L’aimer. La fonction de Marie, la sœur de Marthe (Lc 10,38-42) en quelque sorte. Jésus lui-même dit que le rôle de Marie a un sens, qu’il l’approuve, même si ce rôle ne se laisse pas comprendre en termes d’ « utilité » immédiate et tangible.

Pour ce qui est de « l’enfermement loin du monde », le Saint Père semble employer la formule avec un certain humour vis-à-vis de ceux qui voient les moines (et encore plus les moniales) comme des prisonniers… Leur volonté de rechercher Dieu les conduit certes à un certain éloignement vis-à-vis de la place publique. C’est aussi à cause de cette spiritualité de « séparation du monde » que les moines ne font pas d’évangélisation directe. Mais ils ne sont pas enfermés. Et ils gardent une certaine communication nécessaire avec la société, ce monde des hommes dont ils font toujours partie.

Du sens classique de l’évangélisation…

Evangéliser au sens habituel, c’est annoncer directement le Seigneur, aider d’autres personnes à rencontrer Dieu, qui nous cherche lui-même et nous aime. Dieu se laisse rencontrer, mais il n’oblige personne : infini respect de notre liberté, que nous ne comprendrons sans doute que là-haut. Autre paradoxe, il souhaite que nous, ses créatures, préparions le terrain… Il y a là de quoi être un peu craintifs devant cette énorme mission qu’il nous confie ; mais confiants, aussi, parce que c’est lui qui nous le demande et parce qu’il nous aide ! Cela, c’est le sens classique de l’évangélisation, la « première ligne » si on veut. Si l’essentiel est l’évangélisation directe, les moines sont généralement « à l’arrière »… Mais on peut aller plus loin et se dire que si l’essentiel est plutôt la communion avec Dieu et par lui avec le prochain, alors, il est difficile de déterminer qui est en première ligne. Les Pères du Désert, ces grands contemplatifs, affirmaient qu’il existait des laïcs mariés et vivant en ville qui étaient beaucoup plus proches de Dieu qu’eux-mêmes… Finalement, pouvoir se dire « en première ligne » ou non n’a pas d’importance, ce qui compte est de trouver la place où Dieu nous propose d’être, et d’y fleurir, de s’y épanouir comme on dirait aujourd’hui.

…au lien entre évangélisation et monachisme

Mais moines et moniales sont-ils vraiment sur le banc de touche en matière d’évangélisation ? On entend souvent dire qu’au cours de l’histoire, les moines ont eu un rôle actif dans l’évangélisation, en particulier l’évangélisation de l’Europe. Il est vrai qu’à la fin du VIe siècle, le pape Grégoire le Grand qui connaissait bien la spiritualité de Saint Benoît pour avoir lui-même rédigé l’histoire de sa vie, envoya un bénédictin ré-évangéliser l’Angleterre. Ce fut le premier évêque de Cantorbéry, saint Augustin de Cantorbéry. On pourrait citer d’autres exemples semblant indiquer que les premiers fils de Saint Benoît ont été des évangélisateurs actifs, « par le livre et la charrue » comme on dit parfois. Mais comme le fait remarquer Benoît XVI, Benoît n’a pas fondé une institution monastique ayant pour but l’évangélisation des peuples, comme d’autres grands moines missionnaires de l’époque, mais il a fixé à ses disciples comme « objectif fondamental et même unique », la recherche de Dieu: « Quaerere Deum » (6). Autrement dit, les premiers fils de Saint Benoît ont été des évangélisateurs par surcroît, en plus du but essentiel de leur vie qui était la recherche de Dieu.

Sœur Anne-Claire raconte qu’avant de choisir la vie monastique, elle ne comprenait pas qu’il existe encore des monastères : car de nos jours, il n’y a plus besoin de défricher des forêts ni de recopier des manuscrits, et elle croyait vaguement que c’était à cela que servaient les abbayes autrefois. Pas du tout : le but des moines, c’est la recherche de Dieu. Et cela, c’est de tous les temps.

Il s’ensuit que les cisterciennes de Bonneval ne font pas d’évangélisation directe, suivant la spiritualité de leur Ordre (7). Malgré tout, on peut discerner un double lien entre évangélisation et monachisme. D’abord, les moniales prient pour ceux et celles qui évangélisent – et pour les personnes à qui ils s’adressent. Deuxièmement, les sœurs font peut-être une sorte d’évangélisation par ce « témoignage silencieux » qu’évoquait Benoît XVI. Le Père Abbé de l’abbaye bénédictine de Ligugé, dom Jean-Pierre Longeat, disait récemment que l’expérience spirituelle est un terrain privilégié de l’évangélisation. Et beaucoup pensent que cette évangélisation-là a un bel avenir devant elle !

« Contemplation », prière et évangélisation

On comprend donc que la vie contemplative elle-même peut être évangélisatrice, si les « contemplatifs » sont fidèles à leur vocation. En fait, le mot « contemplatifs » appliqué aux moines et moniales ne signifie pas qu’ils aient plus accès à la contemplation que quiconque. Ceux qui sont appelés contemplatifs dans l’Eglise sont plus exactement des gens qui essaient de consacrer toute leur vie à la recherche de Dieu. Quant à la « contemplation », c’est une grâce que Dieu accorde à qui il veut, moine ou mère de famille ! L’adoration, qui est une forme de prière, est une des composantes de cette recherche du Seigneur qui n’est possible que parce qu’Il nous cherche le premier. La prière est nécessaire pour tout chrétien qui veut vivre de sa foi, et particulièrement pour ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle du salut : Dieu se donne dans la prière et les sacrements, si on ne reçoit pas d’abord ce don il n’est pas possible d’aider véritablement autrui à rencontrer Dieu.

Pas besoin de gravir les échelons pour être un vrai moine ou une vraie moniale

Quand nous demandons à sœur Anne-Claire « Voudriez-vous devenir un jour Mère Abbesse ? », elle répond sans hésiter : « Là où on voit que la vie monastique est une vraie forme de vie évangélique, malgré nos petites faiblesses, c’est qu’on n’y fait pas carrière. Bonne nouvelle : inutile de « gravir les échelons » pour être un vrai moine ou une vraie moniale, pour répondre à sa vocation, pour réussir sa vie comme nous disions tout à l’heure ! Pour ce qui est d’être abbesse, c’est une vocation tout à fait spéciale à laquelle je ne me sens pas appelée ».

Dans les monastères masculins non plus on ne fait pas carrière. De plus, chez les moines, certains frères peuvent être appelés au sacerdoce par l’abbé et la communauté ; mais un frère qui n’est pas prêtre n’en est pas moins un vrai moine, qui rend un vrai service dans l’Eglise, qui annonce le Seigneur à sa manière.

La crise des vocations et le rôle des familles chrétiennes

C’est Dieu qui appelle, il se débrouille pour appeler qui il veut où il veut. C’est un peu mystérieux, mais c’est parfait comme ça ! La preuve : le nombre d’ordres et de congrégations riches en saint(e)s et en beaux fruits, jaillis un beau jour de nulle part. Mais il est vrai que quand quelqu’un grandit dans une famille chrétienne, il est certainement mieux préparé à écouter l’appel. Le manque de vocations aujourd’hui dans nos monastères est douloureux par certains côtés, mais peut-être aussi qu’il nous dispose mieux à écouter ce que « l’Esprit dit aux Eglises », selon l’expression de l’Apocalypse. Et il n’est pas interdit de penser que la précarité actuelle des communautés religieuses a un certain parfum évangélique : pauvreté, simplicité, confiance en Dieu plutôt qu’en notre force, en nos grands moyens et en nos gros effectifs… Etymologiquement, la précarité est la situation de celui qui prie. Devenir toujours davantage des priants, c’est cela le plus important pour nous. Et s’il existe un remède à la crise des vocations, il est probablement là aussi.

L’enjeu de la première annonce et de la nouvelle évangélisation

« C’est primordial, conclut Sœur Anne-Claire. C’est peut-être la grâce de cette époque difficile pour l’Eglise : retrouver la compréhension de la mission que le Christ nous a confiée. »

Pour en savoir plus sur Bonneval : le site de l’abbaye

Lire aussi : le dossier spécial Thibirine

—— Notes

(1) Chez les cisterciens, selon l’organisation fixée au XIIe siècle par la Charte de charité, toute abbaye dépend d’une abbaye-mère qui lui vient en aide s’il est besoin. Le père abbé de la maison-mère est appelé Père Immédiat.

(2) Dom Hugues de Seréville, abbé de Notre Dame des Neiges, in Bonneval, une abbaye cistercienne en Rouergue, Annie Bras, Editions Privat 2008, préface.

(3) Le nom de cisterciens vient de celui de l’Abbaye de Cîteaux, en Bourgogne, fondée en 1098 par des moines bénédictins désireux de revenir à une vie monastique simple et fidèle à la Règle de saint Benoît (VIe siècle). Parmi les saints issus de Cîteaux, un des plus célèbres est Bernard de Clairvaux (1090-1153). C’est à cause de saint Bernard que les cisterciens sont parfois appelés « Bernardins », d’où le nom du collège des Bernardins à Paris, qui était une des nombreuses maisons d’études de l’Ordre ; des générations de moines de Bonneval y ont étudié.

(4) Jean-Paul II, homélie du 20 août 2000 à Tor Vergata (clôture des Journées mondiales de la jeunesse), citation de Catherine de Sienne. Cf. sur le site du Vatican

(5) Benoît XVI : « Les monastères sont comme des poumons verts pour la société », Anuncioblog, 19 novembre 2008.

(6) Angelus du 10 juillet 2005, en la veille de la fête de Saint Benoît.

(7) Constitutions OCSO, n° 31 : Fidélité à la vie monastique et zèle pour le royaume de Dieu et le salut de toute l’humanité sont intimement liés. Les moniales portent en leur cœur ce souci apostolique. Leur façon propre de participer à la mission du Christ et de son Église, ainsi que de s’insérer dans une Église locale, est leur vie contemplative elle-même. Pour cette raison, si urgente que soit la nécessité d’un apostolat actif, elles ne peuvent être appelées à fournir une aide dans les divers ministères pastoraux et autres activités extérieures.

Copyrights Editions de L’Oeuvre 2009